مُحتوى القُصَاصَة

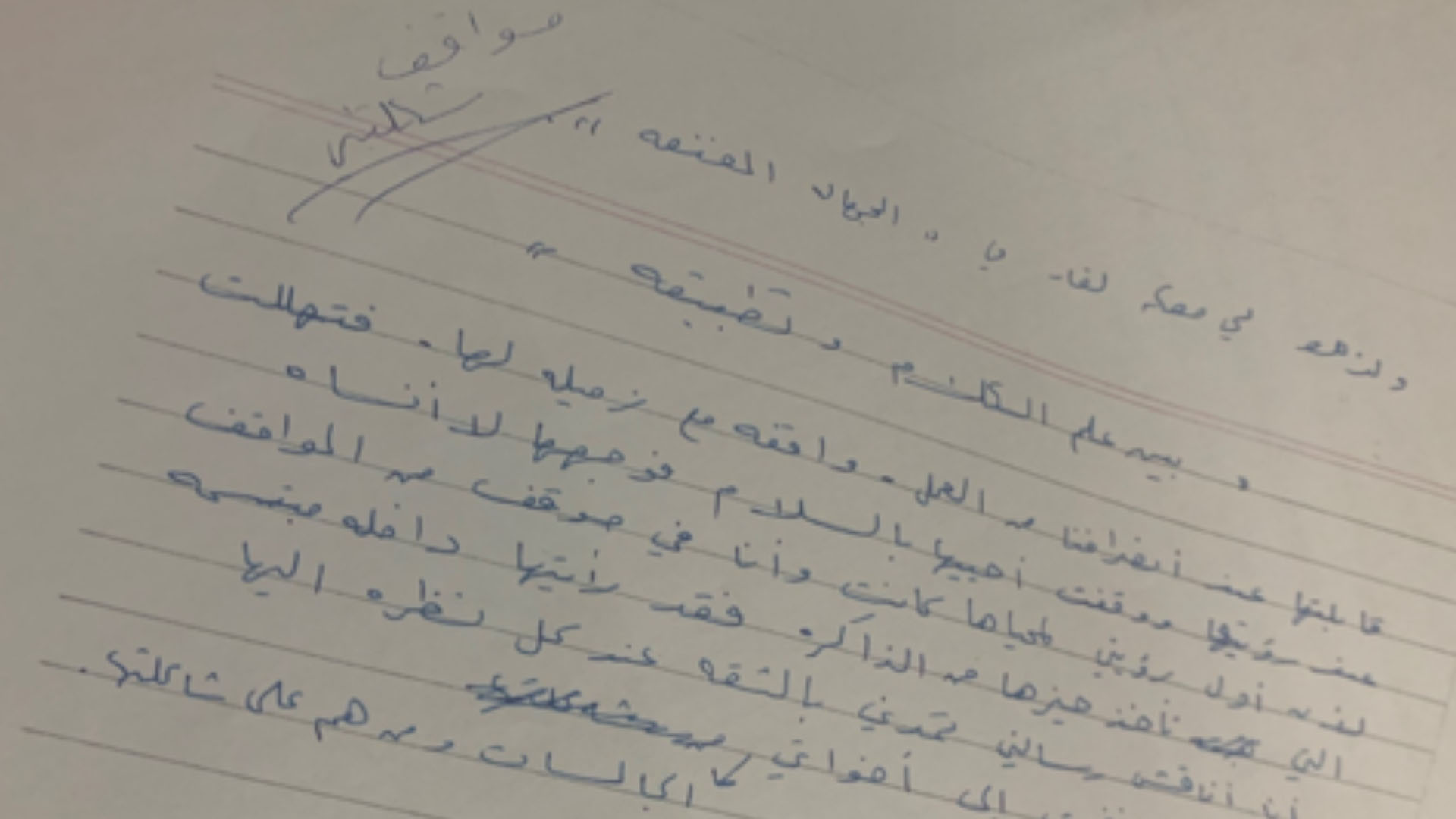

مواقفُ شَكَّلَتْنِي

ولذلك لي معكم لقاءٌ في ((الجَهَالَة المقنّعة))

((بين علم الكلام وتطبيقه))

قابلتها عند انصرافنا من العمل -واقفة مع زميلة لها -فتهلَّلت عند رؤيتها، ووقفتُ أحيّيها بالسَّلام؛ فوَجْهُها لا أنساه، لأنَّ أوّلَ رؤيتي لمحياها كانت وأنا في موقفٍ من المواقف التي تأخذ حيزّها من الذّاكرة، فقد رأيتها داخلةً مبتسمةً، وأنا أناقشُ رسالتي، تمدّني بالثّقة عند كلّ نظرةٍ إليها، بعد أن انضمَّت إلى أخواتي الجالسات، ومن هم على شاكلتها.

قِصَّة القُصَاصَة

هذه القُصَاصَةُ وإنْ لم يوجد ما يحدّد وقتَ كتابتها، إلاَّ أنَّه من المؤكّد أنَّها كُتبت قبلَ عام 2005م؛ حيث كان هذا العام آخرَ العهد بجامعتنا الشَّامخة، ووجودي فيها كعضو في هيئة تدريسها، وللأمانة العلمية أضع هذه القصاصة كما وجدتها، وقد توقَّفتُ في اختيارِ عنوانٍ مناسبٍ لها، حيث بدا ذلك ممَّا كُتب أعلاها، فبما أُعَنْوِنُها؟!

عندما أكتبُ عن الموقف الذي بلغ أثره في نفسي، ودفعني لأفرّغ صدمتي به على هذه الأوراق، وأخفّف من ثِقَلِه على نفسي وكاهلي، فكلّ عنوانٍ كُتِب وكل عبارة سطّرت وكل معانٍ دوّنت تعبّر عنه من إحدى زواياه المختلفة، من خلال موقف أريد توثيقه تذكيراً لي، ودعوة لمجتمع نكوّنه، ولمسؤولية أخلاقية حَمّلنا إيَّاها دينٌ نعتنقه، ورسولٌ نقتدي به، وإنْ كان ذلك الأمر مطلوباً ومندوباً للجميع التحلّي به، فهو ألزم وأوجب لمن عَلَّم وتَصدَّر تعليمَ الأجيال!

قُصَاصتي كتبتها بعد ذلك الموقف الَّذي حصل عند البوَّابة الرَّحبة لجامعتنا، والتي عادةً ما نلتقي بزميلاتنا عندها، خاصّة عند الانصراف من عملنا، وكان الوقت الظهيرة عندما جمعت أوراقي بعد يوم قضيته بين أجهزة المختبرات، أتنقَّلُ بين طالباتي وبين عيّنات، بعضها تحت المجهر وأخرى تحت مشارط التَّشريح، يتعرّفن عليها ويسبّحن الله تعالى، على عظيم خلقه وبديع صنعه وتعليمه وإرشاده لِخَلْقه، في أجواءَ يفوحُ عبقُها الزَّاكي وتزهو بها الرّوحُ انتعاشاً، في رحاب قوله تعالى: { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ}. (فصلت:53)، وفي ظلال قوله سبحانه: {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ}. (الذاريات:21)، وفي استشعار قوله عزّ وجل: {فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ}. (الطارق:5).

أخطو خطواتي الأولى إلى البوّابة، وأنا أردّد في داخلي: لقد صَدَقَ من أسماه: ((الحَرَمَ الجَامِعِيَّ))؛ إنَّها حُرمةٌ ألتمسها عند كلّ مَنْ يطبّق ما تعلّمناه ونُعَلّمه، وإنَّها هَيْبَةٌ ووقارٌ تجدها متمثّلة باديةً في كلّ منتسبٍ لهذا ((الحرم))، وإجلالٌ وإعظامٌ لكلّ مُتَعلّم ومعلّم حَبَاه الله بأن يكون أحدهم.

كانت هناك على الباب، تنتظر سيّارتها مبتسمةً كما عهدتها … لا تكاد تلك البسمة الطفولية تفارق محياها إلاَّ في هذا الموقف، فسرعان ما استبدلت الابتسامة بعلامات الذهول والتعجّب!

ولن أطيل شَرْحاً وبياناً لتقفوا على السَّبب، فذلك تمَّ عندما بادرتها هي وإحدى الزَّميلات بالسَّلام والسُّؤال عن الأحوال، وكان وقتها حدثٌ مجتمعيٌّ منتشر في الأوساط المختلفة، تناولته وسائلُ الإعلام بأنواعها، وكان لزميلتنا الواقفة معها، موقفٌ رأيتُ أنَّ من واجبِ الأخوَّة والزَّمالة التناصحَ فيه، وخاصة أنَّه يمثّل للمجتمع أهمية قصوى وله تأثير؛ ففاتحتها وأحببتُ أن أوضّح خلالها أشياء ظننت أنّها توارت عن ناظريها، ولكن ما هي إلاّ ثوانٍ حتّى بدت زميلتنا تُزبد وتُرغي، وتقذف بكلماتٍ أُنزّه كلّ ذي علمٍ وودِينٍ وخُلقٍ عن سماعها، ممَّا دفع بأختنا صاحبة المحيا المبتسم في حالة من الدَّهشة؛ فاغرة فاها، جاحظة عينها، من هول ما تسمع وتشاهد!

صدمت بما أسمع وأرى من زميلة، بدا تصرّفها غريباً، وتعاملها فجّاً، من خلال ألفاظ تتفوَّه بها خالية من كلّ أثرٍ لعلمٍ نهلته، أو شهادة تحملها، أو مكانة علمية تشغلها!

يمرُّ الحدثُ شريطاً سريعاً أمامي، ولأُفرّغ النَّفس من هذا الأذى، وأتخلّص من أثره السَّلبي، سطّرته على هذه الأوراق، ودار بالفكر توثيقُه بـ ((مواقفُ شَكَّلَتْنِي))؛ وهو عنوانٌ أنوي الكتابة والتأليف فيه، أضمّنه مواقفَ لها أثرٌ في تشكيل شخصيتي؛ كان هذا الموقف منها، أو أجعل ((الجَهَالة المقنَّعة)) عنواناً له، وهو الشَّهادات عندما تُحمل ولا يُرى على حاملها أثرُ العلمِ، وسَمْتُ العلماء، وشِيَمُ الأبرار، وخلقُ الأتقياء، وصدقَ الشَّاعر حينَ قال:

إذا لَمْ يزِدْ عِلمُ الفتى قلبَهُ هُدىً *** وسيرتَهُ عَدلاً وأخلاقَهُ حُسْنا

فبَشِّرْهُ أنَّ اللهَ أولاهُ فِتنَةً *** تُغَشِّيهِ حِرماناً وتُوسِعُهُ حُزْنا[1]

ثمَّ أرى البَوْنَ الشَّاسعَ بين علم الكلام النَّظري وفن تطبيقه العملي، وقد حذّر الله سبحانه من حمل العلم وعدم تطبيقه، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}. (الصف:3). وأوضح الرّسول صلّى الله عليه وسلّم خطورة عدم استقامة اللّسان على إيمان الإنسان، فقال: ((لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتّى يستقيمَ لسانُه، ولا يستقيمُ لسانُه حتَّى يستقيمَ قلبُه))[2].

فحين يتجرّد المرء من هذه المعاني والمبادئ والمثل العليا، تتساقط أوراقه وينكشف مستواه، كما في هذا المشهد، حيث بانت السّوءات، وانكشفت السرائر ومكنونات القلب على الجوارح، كما يقول الإمام ابن قيم الجوزية: (لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت).

فأين علمٌ للأخلاق يُعلَّم؟ واستشاراتٌ نفسيَّة تُقدَّم؟ أين درجةٌ علميَّة لا ترتقي بصاحبها، ونصائحُ للآخرين تُوجَّه، لا نصيبَ فيها لقائلها!

لقد خالفت ما كانت تدعو إليه في لقاءاتها الإعلامية؛ المرئية منها والمسموعة والمقروءة!

لقد كانت تدعو للارتقاء بلغة الحوار وإفساح المجال للرَّأي الآخر، ولكن، كلّ ذلك غَابَ في هذا اللّقاء، وأصبح في أدراج الرّياح، وغدا المجالُ أضيقَ من خُرْمِ الإبْرَة!

لقد عزّ على النَّفس أن يكون بين المربّين ومعلّمين الأجيال مَنْ لا يتجاوز أبسط المواقف وأبجديات الأخلاق، كانت نهاية هذا اللّقاء غيرة مناسبة لحرم جامعي، ولأفراد هم أركانه، ومن يقوم عليهم ببنائه وصناعة أفراده، لقد أدركت صعوبة ترويض النَّفس، وإن كانوا علماء نفس ((وما أبعدَ علم الكلام عن تطبيقه))!

وكم عزّ على النَّفس انصرافَ صاحبتي، وقد فارق محياها ابتسامتها المعهودة، والتي لا تزال عالقة في ذهني منذ عام 1989م؛ فقد كان ذلك أوّل رؤية لها تاركة عميقَ الأثر لموقفها هذا، حين دخلت القاعة متقلّدة ذراع زوجها بوجهها الطّلق وثغرها البَاسم، وكنت حينها أناقش رسالة الماجستير، وقد علمت منها بعد ذلك أنها قرأت الإعلان في ردهات الجامعة ((عين شمس))، ورأت أنَّ من واجبها أن تحضر لبنت الوطن، داعمةً ومؤيِّدةً، وإنْ كانت لا تعرفني.

لقد كنتُ وقتَها، في أحوج ما يكون لمن يشدّ أزري، ويشاركني همَّي، ويخفّف توتري، ويحفّز همّتي، فكانت ابتسامتها لي البلسم، ونظرتها عندما تلتقي أعيننا طاقة أحلّق بها، لتنساب معلومات بحثي برداً وسلاماً وثقة وإيماناً.

لقد كنتُ في تلك الأثناء أحوجَ ما يكون لأمثالها؛ حيث تجسَّد موقفُها وثُبِّت في الذّاكرة وترسّخ في الوجدان، ووضع بصمته وأتى ثماره، وكان بعد الله سبحانه المُعين.

ثمَّ عَرفتُها لاحقاً، تتجسَّد علماً تَعَلَّمَتْهُ وتُبَلّغُه، تشاركنا في مشاريعَ اِلْتَقَتْ فيها أهدافُنا، لنقدِّم ما يَرقى بمجتمعنا، ويزكّي عملَنا، ويثقّل موازيننا، بإذن ربّنا سبحانه.

هَمْسَة:

خَاطَبْتُ صاحبتي لمناسبةٍ خاصَّة لها، وأخبرتُها بأنّي أكتبُ هذه القصاصة، وأذكرّها بالموقف، فأجدها لا تذكر منه شيئاً، فأيقنتُ عظمةَ أن تُعطي، وأنَّه الكنزُ الَّذي يُحفظ، ليس في خزانات الدُّور، بل هناك في القلوبِ تحمل الحبّ والشكر والوفاء والامتنان، بقدر نَبْضِها، ثمَّ هناك صحائفُ ربانيَّةٌ أخرى؛ حيثُ الفرحُ وجوائزُ العلم والأخلاق.

[1] بيتا الشِّعر من قصيدة للشَّاعر (أبو الفتح البستي)، وهو من شعراء القرن الرابع الهجري، قال السمعاني في «الأنساب»: «وهو أوحد عصره في الفضل والعلم والشعر والكتابة، توفي سنة 400 هـ، وقيل: سنة 401هـ بمدينة بُخارَى.

[2] أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك، رضي الله عنه.